Publié dans le n° 195 des Dossiers de l'allaitement, juin 2023

D'après : Benefits and risks of early life iron supplementation. McMillen SA et al. Nutrients 2022 ; 14 : 4380.

Le fer est un micronutriment indispensable pour tous les mammifères. En particulier, il est indispensable au transport de l’oxygène par l’hémoglobine des globules rouges. Des apports insuffisants induiront une carence qui se caractérisera par une anémie (environ 50 % des anémies à l’échelle mondiale). En raison de leur croissance rapide, les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables à la carence en fer, qui aura un impact négatif sur leur santé et leur développement. Les connaissances sur l’impact de la carence en fer ont amené à supplémenter en routine les bébés en fer via des sirops, et à en ajouter dans les laits industriels et certains aliments pour jeunes enfants. Cette supplémentation en routine est recommandée par l’OMS dans tous les pays où la prévalence de l’anémie ferriprive est fréquente. L’Académie Américaine de Pédiatrie (AAP) recommande une supplémentation en fer chez les enfants exclusivement allaités à partir de 4 mois, et le don de laits industriels enrichis en fer chez les enfants qui ne sont pas allaités.

Il existe une différence importante entre les apports en fer des enfants exclusivement allaités et ceux des enfants nourris avec un lait industriel, mais elle reste peu étudiée. Les nouveau-nés à terme naissent avec des réserves hépatiques en fer qui, combinées aux apports en fer via le lait maternel, suffiront à couvrir les besoins du bébé jusqu’à environ 6 mois. Les laits industriels contiennent environ 40 fois plus de fer que le lait maternel. Après correction pour sa biodisponibilité orale bien plus basse que celle du fer présent dans le lait maternel, les apports en fer des laits industriels sont encore environ 7 fois plus élevés que ceux du lait humain. Avec les recommandations de l’AAP, un bébé exclusivement ou essentiellement allaité supplémenté en fer en recevra environ 17 fois plus que via le lait maternel. Or, un tel apport en fer peut avoir un impact négatif sur la croissance et le développement, et augmenter la morbidité et la mortalité. Il est donc indispensable de peser soigneusement la balance bénéfices/risques avant d’instituer une supplémentation en fer chez un nourrisson. Afin d’aider à la prise de décision, les auteurs font le point sur les données publiées sur les bénéfices et les risques d’une supplémentation en fer.

Carence et toxicité

Actuellement, l’OMS recommande donc une supplémentation en routine en fer chez les enfants de 6 à 23 mois dans les pays où la prévalence de l’anémie ferriprive est > 40 %. Des études ont en effet constaté qu’une telle supplémentation chez les enfants présentant une carence en fer abaissait la prévalence des anémies, impact attribué à la supplémentation. Il est toutefois nécessaire de réévaluer l’intérêt de cette supplémentation, en particulier dans les populations à faible risque d’anémie ferriprive, en raison des effets secondaires constatés par des études.

Pour commencer, il est indispensable de réviser la définition clinique de l’anémie chez les bébés et les jeunes enfants. Depuis 1968, elle est définie par l’OMS comme un taux d’hémoglobine < 110 g/l, à partir de 2 études publiées en 1954 et 1959 et qui incluaient relativement peu d’enfants. Ce seuil a été confirmé par une étude menée entre 1976 et 1980 aux États-Unis chez des enfants de 1-2 ans (pas de données sur des enfants de < 12 mois). Cette définition se fonde donc sur des données limitées et anciennes. Le taux d’Hb est utilisé pour définir l’anémie, mais il ne permet pas de savoir s’il y a une carence en fer. Cette dernière sera définie à partir des taux sériques de fer, de ferritine, du taux de saturation de la ferritine et de la capacité totale de fixation du fer. Parmi ces marqueurs, au moins 2 doivent être anormaux pour affirmer une carence en fer mais, en pratique, on définit le plus souvent l’anémie à partir du taux d’Hb et du taux sérique de ferritine (SF) s’il est < 12 µg/l, mais la valeur diagnostique du seul taux de SF est incertaine. En conséquence, il existe un certain flou sur le diagnostic de l’anémie ferriprive et sur sa prévalence. Pourtant, on se fonde sur ces données de fiabilité médiocre pour déterminer l’impact d’une anémie ferriprive sur le développement de l’enfant et sur l’impact d’une supplémentation en fer. Il existe toutefois des données fiables montrant qu’une supplémentation en fer améliore les indicateurs du statut du fer, tant chez les humains que chez les autres mammifères.

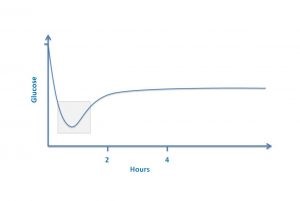

En début de vie, les besoins en fer sont élevés en raison de la croissance rapide du bébé et de l’augmentation de son volume sanguin. Un faible taux d’oxygène induit la sécrétion d’érythropoïétine par notre organisme, qui augmente l’absorption du fer et son taux sérique afin de maintenir un taux suffisant pour les besoins de l’érythropoïèse via des modifications de l’expression de facteurs régulant le métabolisme du fer. Toutefois, ces mécanismes régulateurs sont encore peu fonctionnels chez les nourrissons. Entre autres, les réponses à un apport important en fer via une supplémentation sont déficientes (c’est également le cas chez d’autres mammifères avant le sevrage). Cela suggère que le bébé est plus vulnérable à l’excès de fer qu’un enfant plus âgé. Le fer est un pro-oxydant, et un apport trop important déséquilibrera la balance redox, ce qui pourra induire une apoptose cellulaire. Ce type d’apoptose induite par un excès de fer est nommée ferroptose. La toxicité de cet excès peut être constatée par l’observation de l’impact d’une maladie induite par une mutation au niveau d’un des gènes impliqués dans la régulation du métabolisme du fer, l’hémochromatose. Cette maladie se traduit par une accumulation du fer, en particulier au niveau du foie, ce qui induit une cirrhose pouvant être mortelle. La toxicité d’un excès de fer peut expliquer l’impact négatif d’une supplémentation inappropriée en fer chez les jeunes enfants. Peu d’études ont été menées chez les bébés pour évaluer l’impact du taux de fer des laits industriels sur leur statut oxydatif, avec des résultats peu concluants, mais davantage d’études ont été menées chez d’autres petits mammifères, se focalisant presque toutes sur l’impact d’une supplémentation en fer sur le statut oxydatif, avec un impact variable suivant les mammifères (rongeurs ou porcelets) et suivant les marqueurs pris en compte. Il est nécessaire de mener d’autres études chez des bébés et d’autres mammifères afin d’évaluer l’impact pro-oxydant d’une supplémentation en fer à court et à long terme.

Impact sur la croissance et le développement neurologique

Des études contrôlées (menées en Suède, en Indonésie, en Asie du Sud-Est…) ont constaté qu’une supplémentation en fer chez des enfants non carencés avait un impact négatif sur leur croissance, mais d’autres études n’ont pas constaté cet impact. À noter que dans les études constatant un impact négatif, le supplément de fer était donné sous forme de gouttes, tandis que dans celles ne constatant pas d’impact, il était inclus dans le lait industriel donné aux enfants. Par ailleurs, les enfants avaient des âges différents au moment du début de la supplémentation, ce qui pourrait avoir un impact. Le fer des suppléments sera en effet davantage absorbé par les enfants de 4 à 6 mois que par les enfants plus âgés. Les données actuelles restent insuffisantes pour déterminer avec certitude l’impact d’une supplémentation en fer sur la croissance d’enfants non carencés, mais les résultats de certaines études suggèrent que la prudence est nécessaire.

On sait qu’une carence en fer a un impact négatif sur le développement cognitif, mais l’impact d’une supplémentation en fer sur ce développement reste controversé. Une étude a fait état d’un meilleur développement social et comportemental chez les enfants recevant un lait industriel riche en fer, mais cette étude comportait de nombreux biais. Par ailleurs, un suivi des enfants de cette étude à 16 ans rapportait un impact cognitif et comportemental négatif chez les enfants ayant reçu le lait industriel riche en fer. Une autre étude faisait également état de l’impact positif d’un taux plus élevé de fer dans le lait industriel, mais elle présentait elle aussi divers biais. Enfin, une étude constatait qu’un lait industriel plus riche en fer améliorait le statut pour le fer des enfants, mais n’avait aucun impact sur leur développement neurologique. Dans l’idéal, le statut pour le fer devrait être déterminé chez chaque enfant au début de l’étude, mais il est rarement documenté correctement. Une étude de suivi a constaté, chez les enfants inclus dans le groupe recevant le lait industriel riche en fer et après avoir séparé les enfants en fonction de leur taux d’hémoglobine au départ de l’étude, que ceux inclus dans le groupe supplémenté et qui avaient un taux élevé d’hémoglobine, avaient un moins bon développement cognitif à 10 ans, alors que ceux qui avaient un faible taux d’hémoglobine au départ avaient un meilleur développement neurologique par rapport au groupe témoin. Des études menées chez les animaux ont constaté qu’un excès de fer avait un impact négatif sur le développement cérébral et induisait des déficits cognitifs et psychomoteurs, mais d’autres études sont nécessaires sur le sujet.

Le fer est indispensable dès la vie fœtale pour la prolifération et la différenciation du système nerveux central, ainsi que pour la myélinisation et la synthèse des neurotransmetteurs. Les zones cérébrales dont le développement est le plus rapide sont programmées pour capter le fer plus facilement que les autres zones. En conséquence, ces zones seront plus sensibles à un excès de fer, qui induit une apoptose, une ferroptose et une nécrose des cellules du système nerveux central. Par exemple, l’hippocampe est très myélinisé et il nécessite des quantités de fer relativement importantes pour cette myélinisation. Une étude chez des ratons en cours d’allaitement a constaté qu’un excès de fer était corrélé à une augmentation du taux de fer au niveau du cortex, de l’hippocampe, du thalamus, du locus niger, de l’intérieur du cervelet et du pont. En revanche, un excès de fer après le sevrage augmentait le taux de fer au niveau de l’hippocampe et du pont, mais pas dans les autres régions du cerveau. Les variations dans les zones cérébrales qui concentrent le fer en cas de supplémentation en fonction de l’âge du petit ont été confirmées par une autre étude sur des rats, ainsi que chez des porcelets. Ces études concluaient que l’hippocampe était la région du cerveau la plus constamment touchée par un excès de fer, avec un impact à long terme sur les fonctions cognitives.

Interactions avec les autres minéraux

La carence en fer peut masquer une carence en cuivre et/ou en zinc. Le cuivre est nécessaire au fonctionnement de certaines molécules de transport du fer, et une carence en cuivre abaisse l’activité de ces molécules, ce qui induit une baisse de l’absorption intestinale du fer. Un mécanisme similaire fait qu’une carence en zinc induit progressivement une carence en fer. Dans ce type de situation, une supplémentation en fer ne réglera pas le problème, la carence en fer n’étant pas due à des apports insuffisants en fer. D’un autre côté, des apports excessifs en fer pourront avoir un impact négatif sur l’absorption d’autres minéraux. En effet, les mêmes transporteurs sont impliqués dans l’absorption de plusieurs minéraux (fer, cuivre, zinc et manganèse), et un taux trop élevé de l’un d’entre eux interférera avec la biodisponibilité orale des autres minéraux. Par ailleurs, un taux élevé de fer régulera à la hausse le taux de protéines de fixation et de stockage du fer, mais également d’autres métaux. Dans la mesure où ces derniers sont nécessaires pour le métabolisme de base, les réponses au stress oxydatif, la croissance, la résistance aux infections…, leur moins bonne assimilation aura un impact négatif sur la santé. Toutefois, le fait que ces interactions dans le contexte d’un excès de fer aient un impact négatif chez le bébé reste à démontrer.

Impact du fer sur la morbidité et la mortalité infantiles

Environ 90 % du fer apporté par une supplémentation en fer reste dans le tractus digestif et sera éliminé dans les selles. L’impact négatif des suppléments de fer au niveau du tractus digestif des adultes est bien documenté. Une méta-analyse concluait à un taux de 11 % de nausées, 12 % de constipation et 8 % de diarrhée, et une autre méta-analyse estimait qu’un tiers des adultes prenant ces suppléments présentaient divers effets secondaires. Il est hautement probable qu’il en soit de même chez les bébés, mais cela reste beaucoup moins documenté.

Des études ont cependant constaté une augmentation du risque de diarrhées et d’infections respiratoires chez les bébés supplémentés en fer. Une étude a constaté que la supplémentation en fer augmentait la prévalence des diarrhées et avait un impact négatif sur la croissance infantile chez les enfants ayant un bon statut pour le fer avant le démarrage de la supplémentation, l’inverse étant constaté chez les enfants qui étaient carencés en fer au départ. De nombreuses études n’ayant pas constaté d’impact statistiquement significatif de la supplémentation en fer n’avaient pas recherché le statut pour le fer au démarrage de l’étude, ce qui constitue un biais majeur. Une étude a constaté que la consommation d’un lait industriel riche en fer augmentait le risque de diarrhées chez les bébés traités par antibiotiques. Toutefois, il semble que la supplémentation en fer sous une forme plus coûteuse (NaFeEDTA par exemple), dont la biodisponibilité est plus élevée, est corrélée à un taux plus bas d’effets secondaires. On sait par ailleurs que la consommation de certains aliments (céréales, légumineuses…) abaisse l’absorption du fer en raison des phytates qu’ils contiennent, tandis que celle d’acide citrique ou ascorbique l’augmente. Globalement, le meilleur moyen de supplémenter les jeunes enfants en fer reste à déterminer.

Le profil du microbiote intestinal pourrait contribuer aux effets secondaires digestifs d’une supplémentation en fer. Or, on a constaté que cette supplémentation avait un impact sur ce microbiote, potentiellement néfaste pour la santé infantile. Le fer abaisse la prolifération d’une flore commensale bénéfique (incluant le Bifidobacterium infantis) et favorise la prolifération de germes entéropathogènes qui l’utilisent, avec induction d’un climat inflammatoire augmentant le risque d’infections. Cet impact négatif du fer sur la flore intestinale pourrait être plus important chez les enfants qui ont un bon statut pour le fer. Des études randomisées en double aveugle ont constaté que les enfants du groupe supplémenté en fer avaient une flore intestinale plus riche en Clostridium, en Escherichia coli pathogènes et en Shigella, ainsi qu’un taux plus élevé de calprotectine fécale (un marqueur d’inflammation), et un pourcentage plus bas de Bifidobactéries. Par ailleurs, l’administration d’antibiotiques aux enfants souffrant de diarrhée était moins efficace chez les enfants supplémentés en fer. Dans un volet de cette même étude, l’enrichissement en galacto-oligosaccharides du lait industriel donné aux enfants limitait l’impact négatif de la supplémentation en fer sur leur flore intesti-nale. Davantage d’études sont nécessaires sur l’impact, à court et à long terme, d’une supplémentation en fer sur le microbiote intestinal.

En conclusion

Une supplémentation en fer chez les bébés et/ou les jeunes enfants peut améliorer leur statut pour le fer et abaisser le risque des divers problèmes induits par une carence en fer. Toutefois, cette supplémentation administrée à des enfants qui ont un bon statut pour le fer est susceptible d’avoir un impact négatif actuellement mal évalué en raison d’une absence de prise en compte du statut pour le fer des enfants au moment de leur inclusion dans l’étude. Les études sur l’impact d’une supplémentation en fer doivent impérativement documenter ce paramètre. Des études sur les mécanismes en rapport avec un impact négatif de cette supplémentation sont également nécessaires.

Pour poser une question, n'utilisez pas l'espace "Commentaires" ci-dessous, envoyez un mail à la boîte contact. Merci